こんにちは!社会科学部2年のM.Mです。

今回はインターンシップについて紹介させていただきます。

まず、インターンシップとはどのようなものか簡単に説明させていただきます。インターンシップは主に大学生が自らの休みを等利用して実際に企業に一定期間就業体験することをいいます。アルバイトとの違いはアルバイトは基本的には金銭を得ることが目的になっていますがインターンシップでは自分の将来のキャリアのためなど自身のスキルアップを目的としています。そのためインターンシップは自己負担であることが多いです。(中には交通費や給料が出るインターンシップもあります)

インターンシップは1日で終わるものから半年間など就業体験期間が企業によって多岐にわたっているのも特徴1つです。インターンシップに参加する際はスケジュールの確認をしっかりしましょう!

個人的な経験談になりますが私自身も今年の春の長期休みを利用して、2月上旬から3月上旬まで地方ベンチャー企業による1か月間のインターンシップに参加してきました。このインターンシップを通じて筆舌に尽くしがたい経験を得ることが出来ました。なので、インターンシップへの参加も選択肢の1つとして考えてみるのもおススメですよ!

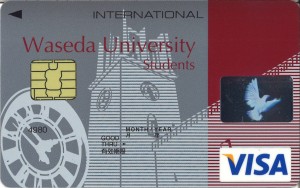

そして、早稲田大学ではキャリアセンターインターンシップデスクがインターンシップに関する様々な情報を提供し、またインターンシッププログラムそのものも提供しています。インターンシップを考える際は是非参考にしてみてください!

早稲田大学キャリアセンターインターンシップデスク

http://www.waseda.jp/career/internship/index.html

最後に告知です。我々こうはいナビが新入生の学生生活における悩みや不安の相談にのるアカデミック戦隊なびレンジャー

を3月30日(月)早稲田大学8号館で行います。(10:00~17:00)

何か相談したいことがあれば気軽にお越しください!